AI 导师将受到文化的掣肘

又名:Puntas Arenas(注:智利南部城市)的公牛

原文:AI tutors will be held back by culture - by Henrik Karlsson

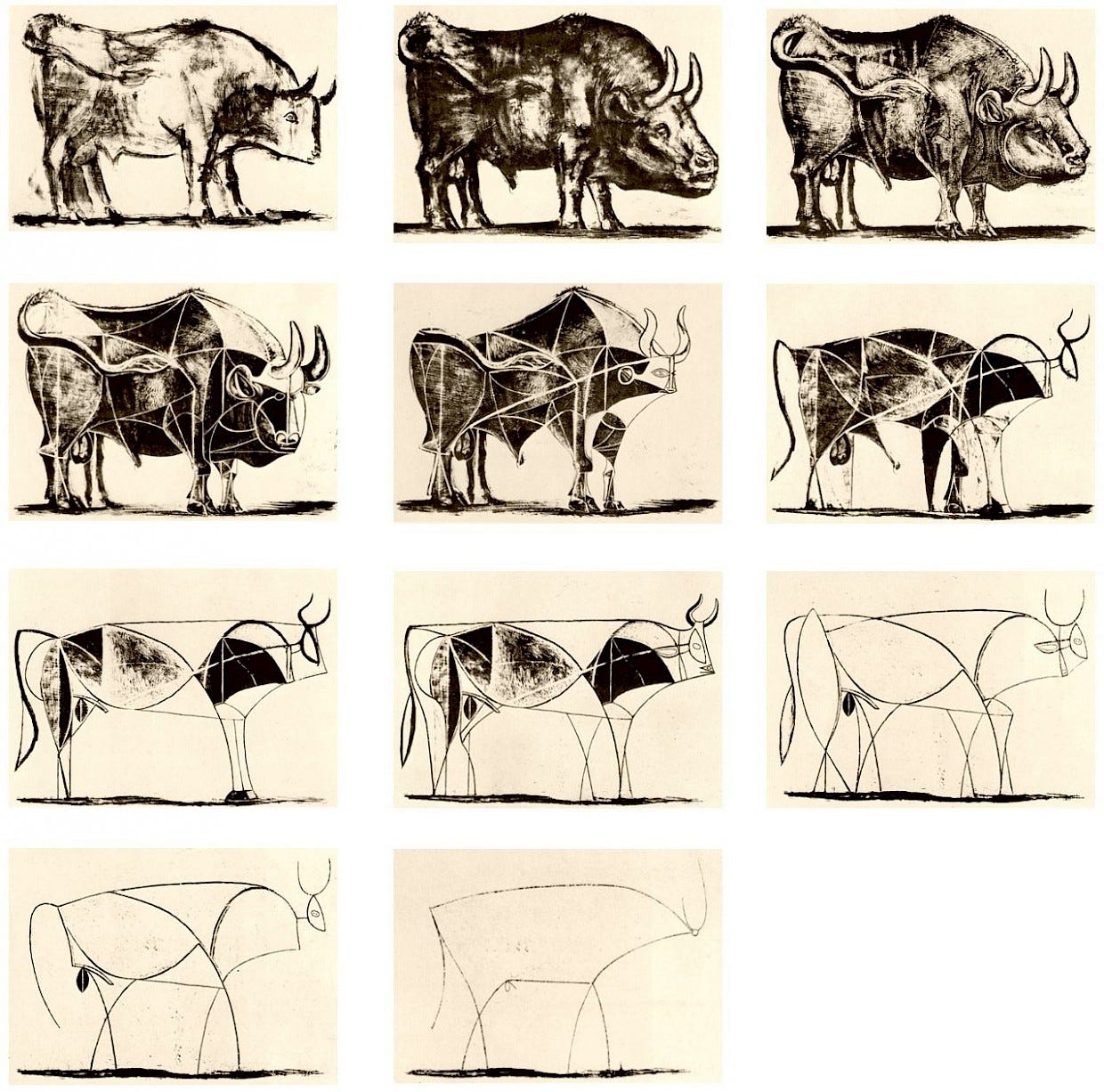

巴勃罗•毕加索,《公牛》中创作的石版画,1945-1946年

随着新一代人工智能的崛起,为每个孩子配备专属导师这一由来已久的梦想突然变得触手可及。然而,尽管这一前景令人振奋,每当我看到那些宣称 AI 将彻底变革教育的人们欢欣鼓舞的样子,我总会不由自主地想起 Bruce Chatwin 在《巴塔哥尼亚迷梦》一书中讲述的那个关于公牛的故事。

这是一个由一位心怀怨愤的老妇人讲述的故事,描绘了 20 世纪 60 年代智利政府在 Puntas Arenas 建立示范农场的荒诞尝试。为此,农业部不惜重金从国外引进了一头优质种公牛,意图改良当地牛种:

哎呀!那头公牛的遭遇简直让人哭笑不得。农业部费尽周折从新西兰引进了这头优质种公牛,先是空运到圣地亚哥,然后又转运到 Punta Arenas。在那里,伴随着冗长而华丽的演讲(鬼知道他们夸夸其谈了些什么),它被郑重其事地移交给了所谓的示范农场。然而,你猜怎么着?这头公牛存活了多久?仅仅三天!它最终成了餐桌上的食物。

同样地,我有种预感,我们很快就会对 AI 导师在教育系统中带来的所谓「变革」感到极度失望。

Punta Arenas 示范农场真正缺乏的核心要素并非一头种公牛;而是有效利用种公牛所必需的文化素养和管理能力。他们之所以需要引进新的种公牛,只因原来的那头早已被工人吃掉了。

的确,身处高成长性文化环境并具有强烈学习动机的人们,将能够充分利用 AI 导师来加速自身的进步。然而,那些无法接触这种文化环境的人,可能会把这些系统仅仅用作消遣工具,甚至借此逃避工作。

如果我们希望提升互相帮助、共同提高技能的能力,当前的关键挑战在于探索如何让更多人接触到高成长性文化。

AI 导师的现状

若想了解 AI 导师的最新水平,不妨观看 3 月 14 日的这段视频。在视频中,可汗学院的创始人萨尔曼·可汗演示了一个基于 GPT-4 开发的系统。

在这段视频中,可汗将 AI 模型用作一位采用苏格拉底式问答法的智能导师。在解答数学题时,他向 AI 导师求助,通过 AI 提出的引导性问题和给出的提示,逐步理解并重新构建问题,最终使解决方案变得清晰明了。不仅如此,可汗还与 AI 就美国历史、熵和中国长城等多个主题展开了开放式的深入对话。

虽然 GPT-4 有时会产生不符合事实的「幻觉」答案,但这类 AI 模型的进步速度比预想的还要快。目前,GPT-4 在大多数大学考试中的表现已经跻身前 10% 的水平。

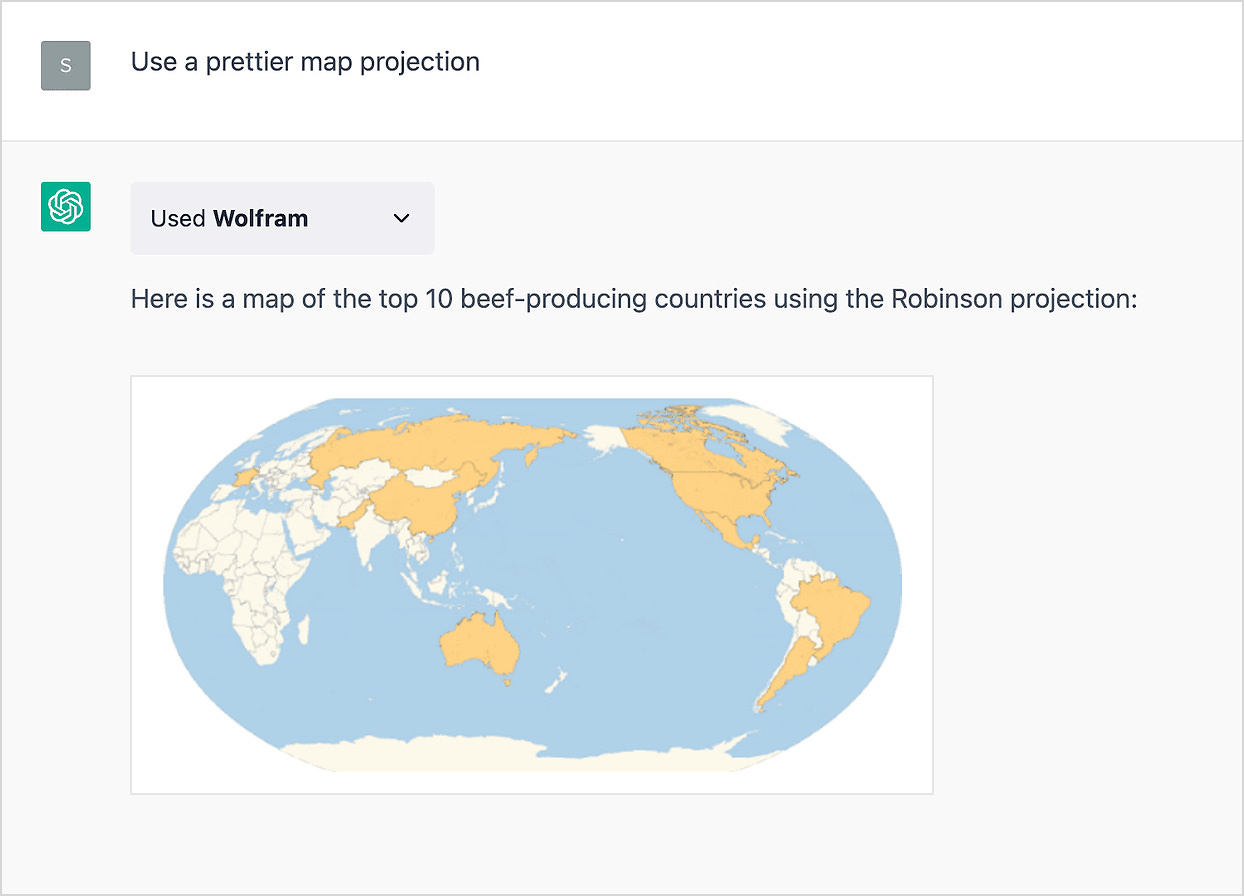

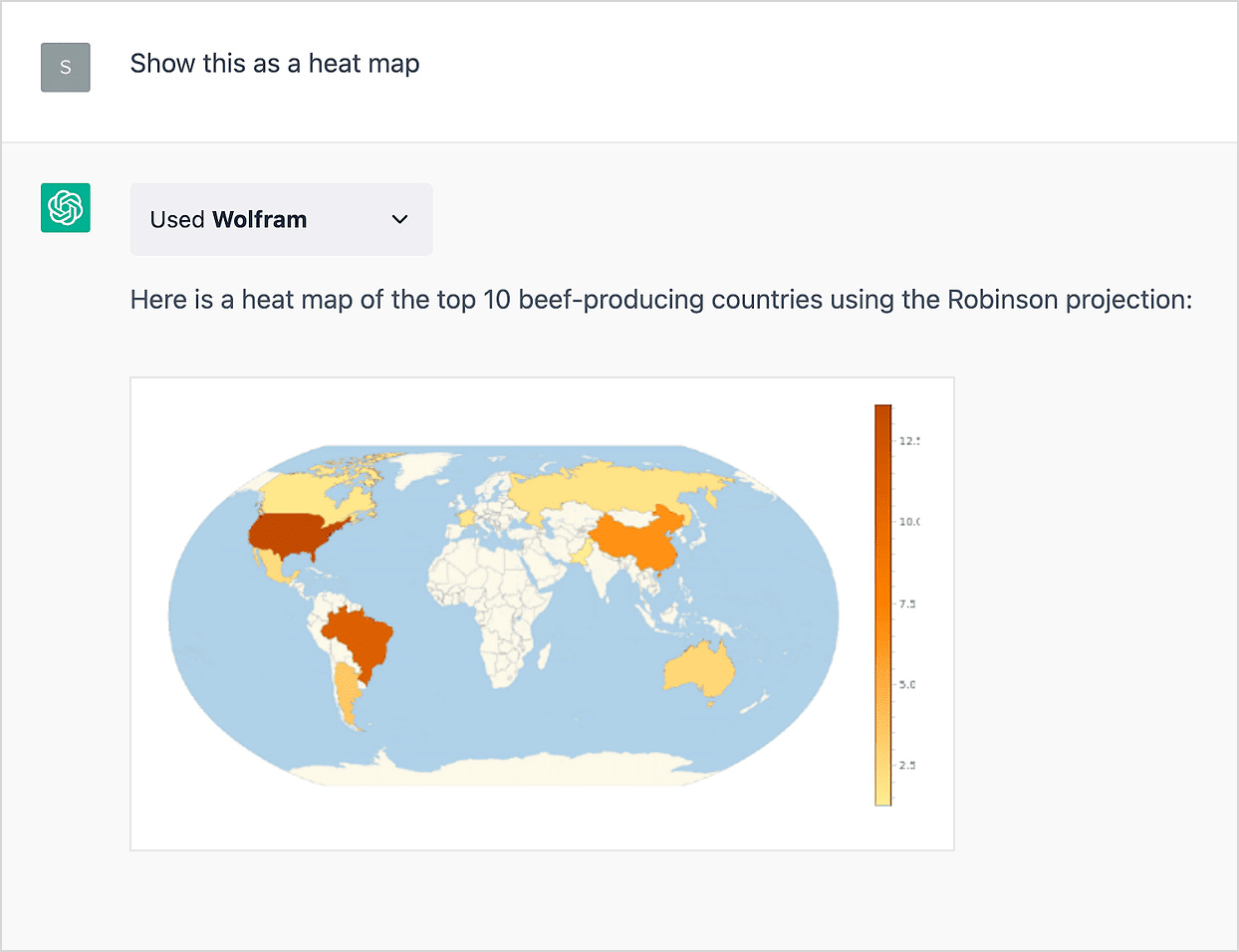

AI 技术的迅猛发展让人应接不暇。就在 Khan 演示这个 AI 辅导系统仅仅 9 天后的 3 月 23 日,OpenAI 就与 Wolfram 达成合作,推出了一款新插件,为 GPT-4 增加了执行多种复杂任务的能力,例如:

这种通过对话与信息进行流畅互动并加以塑造的方式非常高效。最近几天,我一直在使用这个系统来深化对图论的理解。我会提出诸如「我们对网络拓扑结构与创新率之间的关系有何了解?」这样的问题,并让 GPT-4 运用图论知识回答。它帮助我将模糊的直觉转化为更精确的概念,同时理解「同配性」「树状图」等专业术语,使我能够更有针对性地检索学术文献。我还让 GPT-4 编写 Python 代码来模拟各种与社交网络图相关的场景,从而通过动手实践直观地理解网络的动态特性。

虽然这个系统还不能完全取代教科书(我仍在使用教科书),但与两周前相比,我浏览和理解材料的速度有了明显提高。更有趣的是,这种学习方式是完全开放的:我还能用这个工具来改进我的园艺水平。

人工智能辅导系统的潜力与教育心理学家 Benjamin Bloom 提出的「两个标准差问题」有关。根据 Bloom 的研究,如果将一名学习成绩处于中等水平的学生从普通课堂中抽出,并为其提供一对一的个性化辅导,该学生的成绩将提高两个标准差(即 2-sigma),达到同龄人中的前 1%。

Bloom 绘制了这张简洁明了的图表,展示了采用不同教学方式下学生成绩的分布情况。这张图表看起来似乎是基于严谨的数据分析,而不是凭直觉绘制的。

最新研究对辅导效果有了更为现实的估计。一项元分析发现,辅导的效应量为 0.36。尽管这一数值低于早期的估计,但仍然表明辅导能带来显著的效果:足以将一名学生的成绩从中等水平(第 50 百分位)提升到更高水平(第 64 百分位)。José Rincon 在其文献系统综述中得出以下结论:

- 总体而言,辅导整体上可能无法达到 Bloom 提出的「两个标准差」(即极大幅度的进步)的水平。[. . .]

- 然而,高水平的辅导者和高质量的教育软件很可能能够实现「两个标准差」甚至更大幅度的进步。

在我最近的一篇文章中,我研究了杰出人物的童年经历,发现了一个常见模式:他们都接受了大量的一对一辅导。在我调查的对象中,约 70% 都曾接受过家庭教育,或由父母、亲戚、家庭教师和导师进行个性化辅导。这很可能是他们能在个人发展上取得长足进步的关键原因。

正如 J.S. Mill 的父亲在他离家时所告诫的那样:「你会发现,[那些没有接受一对一辅导的]同龄人的知识不及你丰富。但是,[. . .] 你不应该为此感到骄傲。这仅仅是因为你运气好。」

那么,如果我们现在能够为每个人提供个人导师,会带来什么样的变化呢?

文化的引力

利用 GPT-4 作为我的私人导师确实加快了我的学习进度,但这主要是因为我对所研究的问题充满热情。然而,如果将这类系统引入学校,我怀疑大多数孩子是否能够充分利用它们来显著提升自己的进步速度。毕竟,他们普遍缺乏这样的动力,而且他们所处的文化环境也并不鼓励他们这么做。(我敢打赌,即便在学校引入这些辅导系统,到 2028 年美国在 PISA 测试中的成绩增幅也不会超过 5%。)

我们所浸染的文化环境在很大程度上塑造了我们的品位、欲望、动机和信念等诸多方面——如果你只接触过与自己文化背景相似的人,你可能会低估文化的影响力。我第一次深入体验另一种文化是在将近二十岁时,那时我搬到了马尔默。由于过于天真,我没有意识到房租如此便宜的原因是这栋房子被一个街头帮派控制着。我在一个小得如同茶杯般的村庄里长大,完全没有准备好面对在帮派文化中成长的儿童会如此迅速地接受暴力。你会看到十岁的孩子在街上朝路人发射烟花,训练自己不畏惧伤害陌生人;十二岁的孩子在洗衣房里向我炫耀他们的枪支。而我喜欢读书的习惯却让他们感到困惑不已。

在美国,研究显示家庭拥有的电视机数量与学业成绩呈负相关。我认为,这种现象更多地反映了不同社会文化群体之间的差异,而非电视机本身的影响。事实上,真正让人们困在难以实现理想的人生道路上的,是文化环境,而不是家中的电视。

让我们回顾一下我此前提到的那些在智力或艺术领域做出卓越贡献的人:他们的成功不仅得益于专业导师的指导,更重要的是,他们成长于一个普遍重视并积极追求特定领域卓越成就的环境中:

这些孩子经常与杰出的成年人互动,并且得到了他们的认真对待。比如,当伯特兰·罗素 5 岁时,他不相信地球是圆的,他的祖父母没有轻视他的想法,反而请来了教区的牧师,用理性说服他纠正这个误解。

成年人对这些孩子寄予厚望,认为他们有能力理解复杂的主题,因此邀请他们参与深入的对话和有意义的工作,相信孩子们能够迅速成长并具备能力。

约翰·冯·诺伊曼,这位匈牙利物理学家,曾负责开发氢弹和第一台数字计算机,并以发明博弈论为夜间消遣。在他还没上学之前,他的父亲就已经让他参与银行的管理讨论中。

这种独特的文化环境和由此塑造的社会角色,很可能深刻影响了这些杰出人物日后的动机形成和发展方向。

如果你身处一个不太重视智力成长的亚文化中(这种情况在我们让青少年身处其中的大多数青年文化中普遍存在),那么你就很难获得社会激励来充分利用辅导等机会以追求卓越。在这样的文化氛围中,智力成长并非获得社会地位的关键;它既不是你所渴望的,也不能带来安全感,更无法为你提供一个稳定且被社会认可的角色。有些人虽然在学校里身处这样的文化环境,但仍能突破限制,这通常是因为他们的家庭文化重视个人成长。然而,大多数人还是会被这种文化环境束缚住。

拓展高增长文化

换言之,随着辅导成本降低,教育的主要瓶颈已经转向了文化塑造。

我们能否找到方法,让更多人接触到高成长性文化?是否有办法让更多人在成长过程中,置身于像 J.S. Mill、Pascal 和 Bertrand Russell 那样丰富的文化环境中?

在影响学校设计的教育学文献中,这个问题还没有被认真探讨。然而,我们可以从人类学、互联网社区管理、武术传承、小型实验学校、各种社会场景和工作环境等领域获得宝贵的见解。事实上,我们完全有可能有意识地营造高成长性文化,而软件技术更是为这种文化的推广提供了便利。尽管如此,这个领域仍然存在许多有待解决的问题。(如果读者有兴趣,我可以写一篇文章分享我对这个设计问题的理解。)

文化和辅导系统是相辅相成的关系。人工智能辅导系统越强大,那些能够支持学习的文化就越显得珍贵。(相比之下,教学和辅导系统则是可以相互替代的,这意味着未来十年传统教学的价值可能会逐渐降低。)这为我们提供了一个难得的机会,让我们可以将资源从那些人工智能系统能够自动化的领域(比如教学)转移到一个更具雄心壮志的项目上——那就是构建更加优质的文化基础设施。

我要澄清一点:我并不是说 AI 导师或其他类型的软件可以完全代替人类。我们大多数人仍然需要他人的支持和群体的力量来激励自己追求卓越,并在我们所从事的项目中找到意义。然而,在不久的将来,我们将能够减少在基础辅导上投入的宝贵人力时间;相反,我们可以更高效地运用情感劳动,为彼此提供支持。

教育系统可能会缓慢地接纳这种可能性。但其他领域将会更快地采纳。

诚挚地,

Henrik